滚动资讯:

到底是谁给了12岁孩子冷漠的心?

发布时间:2012-07-23 来源:中新网社区 作者:

见一男子抢劫女子的包,魏先生追上去帮忙将男子制住,将包夺回。不料,被抢女子连声“谢谢”也没说,拿起包转身就走。目睹这一切的儿子拉着爸爸的衣角说:“以后不要多管闲事了”。

魏先生说,这件事对儿子也造成了阴影。“我娃冬冬今年12岁,回家后他一直跟我叨叨,以后别管闲事。”冬冬说:“我很敬佩老爸的行为,好心帮别人,最后人家连‘谢谢’都没说,太不值得冒险了。”

听了儿子的话,魏先生很心酸,“我给娃说,以后遇到这种事,就算被救的人都没说‘谢谢’,爸也会去做!”(2012,7,22“华商网-西部网”《爸爸见义勇为遭事主冷遇 12岁儿子劝“以后别管闲事”》)

一个12岁的孩子,相信应该不会知道诸如南京“彭宇案”这样的杯具。即使知道,也不可能去详细了解最后那个“原告老太躲避‘骚扰’搬家”、“辩护律师结案后离职‘隐身’”、“主审法官调离法院去了街道办”、“彭宇案后多数南京人不愿再多事”这样的细枝末节。而且几乎可以肯定的是,对于不是发生在自己身边的事,以这样的小小年纪,更不可能有“切肤之痛”般的感觉。那么为啥在爸爸见义勇为之后,12岁的他竟回家后一直跟他爸爸叨叨,以后别管闲事?这不说明这件事强烈的“震撼”了他,让他有了近乎“冷漠”的反应?于是我不得不问,究竟是谁给了12岁孩子“见义莫为”冷漠的心?

有句俗话叫做“有其父必有其子”,但为啥在这里却偏偏来一个反向?为啥爸爸是见义勇为者,而其子却偏偏在事后一再劝爸爸“见义莫为”(以后别管闲事)?

在我看来,12岁的孩子该是心地最纯净的时候。所以在这里,他让爸爸“以后别管闲事”并非冷漠,该是正义感的另一种表现。因为他小小心灵中不齿的,就是那个“被抢女子连声‘谢谢’也没说,拿起包转身就走”这样的行为,那是他对那个被抢女子“失态”的强烈反感。

然而我们应该看到,正义感也会转化,那就是孩子父亲所说的“这件事对儿子也造成了阴影”。正因为如此,事过之后孩子才有了一番肺腑之言:“我很敬佩老爸的行为,好心帮别人,最后人家连‘谢谢’都没说,太不值得冒险了。”而这番肺腑之言,我认为已经将正义感转化成了“冷漠”。因为在孩子看来,这样的事“太不值得冒险”,所以大可不必去管,大可以“事不关己,高高挂起”,还不如做个旁观者,还不如束手一旁任这样的事发生。

都说父母亲是孩子的第一个老师,这当然没错。但对于一个孩子而言,父母在他的成长过程中,影响毕竟有限。因为在他的人生路上,父母亲不可能时时处处陪在他的身旁。当他慢慢长大,当他终于慢慢被社会所包围,当他终于慢慢懂得独立思考身边所发生的一切时,更多的是社会对他的影响。

于是我们是不是有了这么一个答案?12岁孩子“见义莫为”的冷漠之心,从就事论事的角度而言,是那个“被抢女子”给的。但如从社会学的角度,难道不是我们这个社会给的?如果全社会见义勇为成风,如果全社会都有一颗“感恩之心”,这样的事又何以发生?从这一意义而言,孩子后来的“冷漠之心”,不就是因为成人的“冷漠之心”所致?

中国具有五千年文明,中国的传统美德曾为多少炎黄子孙引以为骄傲。但不知从什么时候起,这样的传统美德却被少数人在那里践踏,而践踏者又恰恰是那些“父母辈”、“(南京)老太辈”,这不正是令人百思不得其解的所在?

于是我想问:中国的传统美德在你们的心里究竟是什么?你们想把下一代引向哪里?而我们这个社会,究竟应该为此做点什么?

相关阅读

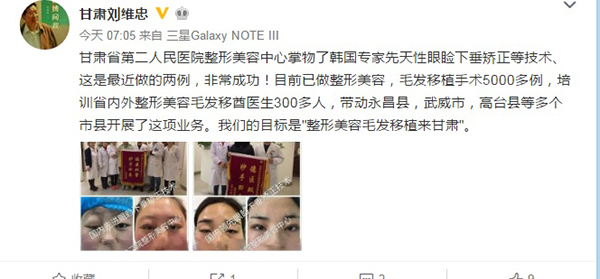

- 2017-01-24甘肃卫计委主任刘维忠回应微博“整形美容来甘肃”:系转发

- 2016-07-11历史的转折

- 2016-06-29家长要尊重孩子的选择

- 2016-06-22家长对孩子的期望要适当

- 2016-05-08胡卫民医生流泪给网友提建议

- 2016-04-27五月花开

- 2016-04-21远足有感

- 2015-04-02小米红米手机2A:4G双卡双待+价格低至599元

娄底新闻

- 娄底市委常委会召开(扩大)会议 邹文辉主持

- 娄底市委常委会召开会议

- 娄底市政府党组理论学习中心组(扩大)集体学习会议召开

- “干”字当头,为实现“三高四新”美好蓝图贡献娄底力量|湖南日报

- 邹文辉与国网湖南电力党委书记、董事长明煦座谈

- 娄底市委常委会召开会议 邹文辉主持

滚动新闻

- 娄底:上半年存贷款余额增速度均居全省第三

- 邹文辉到双峰县督导安全生产和抗旱工作:突出专业能力和专业精神 牢牢掌握工作主动权

- 防控一线,总有她的身影——记2020年度娄底市三八红旗手刘碧微

- 湖南人文科技学院开展红色教育活动

- “玩”生态旅游 “秀”农村活力

- 一身警服 一生热爱

湖南新闻

- 省高院发布报告:去年涉征案"民告官"一成胜诉

- 湖南首届"瓷博会"开幕 3000余件陶瓷艺术作品参评

- 成品油价下调 我省93号汽油重回“5元时代”

- 长沙地铁2号线西延线首列列车抵长 每列车有6节

- 下月起规范车辆救援服务 车辆施救告别"漫天要价"

- 长沙公积金使用率超8成 90㎡以下首套住房首付2成

焦点图片